2025.4.30

食事介助の方法

(介護の人事労務ナビから)

食事は生きるうえでの楽しみの一つでもあります。

しかし食事介助の方法が間違っていると、利用者さんは食事を摂ることが負担になり、ひどいときには食事そのものが苦痛になってしまうといった場合もあります。「どうすれば利用者さんが食事を楽しめるのだろうか?」「どうやったらスムーズに食事を行ってもらえるだろうか?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

食べることは生きる活力になる

食欲とは人間の三大欲求のひとつであり、「食べる楽しみ」は誰にとっても大きなものです。特に高齢者にとっては、口から食べるということはQOLの向上にもつながり、心身の機能維持のためにも非常に重要なことです。目の前に食事が並んだとき、嗅覚や視覚といった感覚が刺激されます。人によっては「母が良く作ってくれた」、「夫がおいしいとほめてくれた」などの記憶に結びつき、精神的な健康回復につながることが期待できるのです。

なぜ高齢者は食事がしにくくなるのか

高齢になると、若い頃のようにスムーズに食事をするのが難しくなってきます。食事介助をするときは、その原因を把握しておくことが大事です。ここでは代表的な原因を紹介するので、高齢者がどのようなストレスを抱えているのかを認識しておきましょう。

・噛む力(咀嚼力)が弱くなるため

・飲みこむ力(嚥下力)が弱くなるため

・消化器官が弱くなるため

・食事への意欲がなくなるため

・食べ物かどうかを認識できなくなるため

身体機能の衰えに応じて活動量が減っていくと、エネルギーを消費するペースが落ちるので空腹を感じることも少なくなります。そうすると味覚が鈍くなって味やにおいを楽しむことも難しくなり、あげくには食事に対する興味を持てなくなると食欲自体が減退してしまうのです。

食事介助中に気をつけたいポイント

(正しい姿勢をとる)

車正しい姿勢で食事をすることで誤嚥のリスクを抑えられます。車いすの場合、フットレストに足をかけたままだと体が安定しにくいので、足が床に届くことを確認しながら深めに腰をかけてもらいましょう。ベッドで食事をする場合は、背もたれを食べやすい角度(45~70度)に調節。ひざの下や頭部の後ろにクッションを挟んで支えると、体のバランスを安定させやすくなります。その状態で、あごを引く姿勢をとれば誤嚥の予防にもなるでしょう。

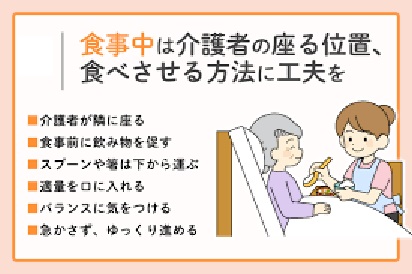

(利用者さんの横に座り目線を合わせる)

立ったままの食事介助はタブーです。上から利用者さんを見下ろすことになり、威圧感を生みだしてしまいます。また、目線を同じ高さに合わせると、利用者さんの口腔内が確認しやすくなります。特に片麻痺のある利用者さんの場合には、健側から介助をすることで麻痺側の残渣を確認することができるので、誤嚥の予防にもつながります。

(一口分は水分から)

お茶や味噌汁などの水分から先に提供し、口の中を潤すようにしましょう。それによって胃酸が分泌され、胃が食事を受け付ける準備を始めるのです。口の中が潤っていると嚥下がスムーズになり、ムセにくくもなります。食事の合間にもこまめに水分をとってもらうようにしましょう。

(適切な一口の量を探りながら行う)

一口を適切な量に調節することも大切なポイントです。スプーンに山盛りにしてしまうと誤嚥の可能性も高まってしまうので、その方に合った量を調節しましょう。口の大きさや開き具合によって、スプーンの大きさも調整する必要があります。スプーンの先端に食事を乗せると、舌の中央に運びやすくなるので咀嚼もスムーズになります。

(飲み込んだことを確認する)

利用者さんが食べたものを飲み込めたかどうかを確かめるとき、口の動きだけで判断することはできません。ここで、のどの動きに注目すると飲み込む瞬間に上下に動くのが分かるはずです。しっかりと飲み込めたことを確認してから次の一口を運ぶようにしましょう。片麻痺のある利用者さんの場合には、麻痺側に食べ物が残りやすいので、念入りに確認するようにしましょう。

(食事の温度に注意する)

温かい料理が冷めてしまうと、おいしさも半減してしまうものです。温かいものは温かく、冷たいものは冷たいまま提供すると、食べたときに「おいしい」と感じることができます。

(食後は摂取量の確認と口腔ケアを)

食後は、摂取量を確認して記録しておきましょう。食後には、誤嚥予防のために口腔ケアを行いましょう。利用者さんの状態に合った場所や方法を選び、できることは自分で行ってもらい、仕上げを介助者が行うようにします。

事前準備

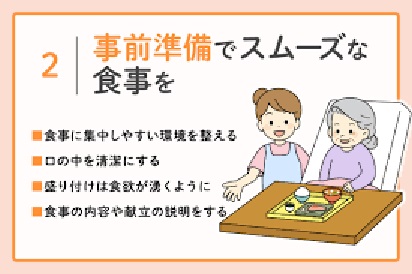

食事前に必要な準備とは

(体調を確認する)

食事の前に、その日の体調を必ず確認しましょう。もしも普段と様子が違うときには、食事量や内容を変更する必要があるかもしれません。しっかりと利用者さんを観察し、細かな部分まで介護職員同士で共有するようにしましょう。

(排泄を済ませる)

食事の途中でトイレに行きたくなってしまうと、食べることに集中できなくなってしまいます。無理に我慢をしてしまうのは身体に悪く、早くトイレに行こうと急いで食べるのもムセやつかえの原因になるのでよくありません。(手を清潔にする)

食事の前の手洗いは、たとえ自力摂取ができない利用者さんでも行いましょう。手を洗う行動をとることで、「今から食事をするのだ」という気持ちを持ちやすくなり、食事に対して期待感や前向きな気持ちを持つことが容易になります。

適切な食事介助で利用者に生きる喜びを!

ここまで様々なポイントをお伝えしました。理解が難しい部分については、介護職員同士で食事介助のシュミレーションをすることもおすすめです。介助者と介助対象者に分かれ、いろいろな介助方法を試してみるのです。適切なな食事介助の必要性を理解して、利用者さんをしっかりサポートしていきましょう。